Google Search Console(グーグル サーチ コンソール)は、Webサイト運営をするうえで重要なツールです。

一方、設定が難しく思えて活用にふみ切れないサイト運営者は、少なくありません。

本記事では、はじめてGoogle Search Consoleを使う初心者向けに、設定方法と8つの使い方をまとめました。

写真を交えながら解説しますので「1つずつ手順を見ながら、設定にチャレンジしたい!」という場合は、ぜひご一読ください。

Google Search Console(サーチコンソール)とは

Google Search Consoleとは、Googleが提供するウェブサイト管理者向けの無料ツールです。

Googleの検索結果におけるウェブサイトの検索順位やクリック率、検索語句(クエリ)などを確認できます。またサイトのインデックス(登録)状況や技術的なエラーを検出し、解消する際に役立ちます。

分析できるのは、Googleの検索結果におけるサイトの掲載順位やクリック数などです。Microsoftが提供するBing(ビング)やYahoo!(ヤフー)など、他の検索エンジンのパフォーマンス計測はできません。

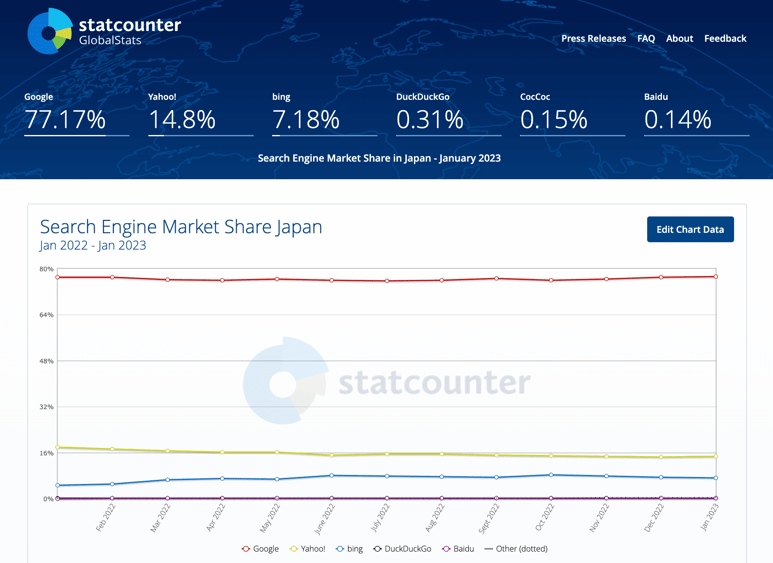

しかし、現状ではGoogleが市場の70%以上を占めており、Googleに対して対策をしておくことが重要です。

実際、2022年1月から2023年1月までの検索エンジン市場のシェア率は、全世界でGoogleが92.9%、日本でも77.17%を占めており、他の検索エンジンと比較して多くのユーザーがGoogleを利用しています。

参考:StatCounter Global Stats - Search Engine Market Share/日本の検索エンジン市場のシェア率(2022年1月-2023年1月)

また、Yahoo!はGoogleの検索アルゴリズムを利用していることから、日本の検索エンジン市場ではGoogleが90%以上を占めていると言えます。

これらのことから、Webサイトを運営する場合は、Googleの検索エンジンに対応しているGoogle Search Consoleを活用することがおすすめです。

Google Search Consoleでできる4つのこと

| 把握できること | 詳細 |

| Google検索での表示状況 | ・ユーザーが検索時に入力したワード(流入キーワード) ・Googleでの掲載順位や表示回数・クリック数・クリック率など ・検索エンジンが保存しているデータベース(インデックス)への登録状況 |

| リンクの状況 | ・他サイトに貼られたリンク(被リンク)の数 ・被リンクを獲得したページのURLや、被リンクが貼られたサイト ・内部リンクの数や該当ページのURL |

| サイトの情報提供 | ・インデックス登録・削除の申請(リクエスト) ・クローラー※1(ロボット)への情報伝達 |

| サイトの問題点 | ・表示速度が遅いページ ・モバイル環境で起こった問題点 ・エラーやペナルティの有無 ・スパムからの攻撃状況 |

上記のように、Google Search Consoleは、Googleの視点でWebサイトの現状を把握可能です。

SEO=検索エンジン最適化(Search Engine Optimization)に必要な情報を把握し、検索エンジンへの情報伝達ができるので、Webサイト運営の改善に役立ちます。

※1 クローラーとは

インターネット上に存在するWebサイト内の文章や画像を定期的に巡回(クローリング)して複製・解析し、データベース上に登録(インデックス)するためのプログラムのこと。

関連記事

クローラー対策でSEO強化!検索エンジンに評価されるWebサイトの条件

Google Search Console とGoogleアナリティクスの違い

| Google Search Console | Googleアナリティクス |

| ・ユーザーがサイトに訪れる前の検索状況を把握する ・クローラとやり取りをする |

・ユーザーがサイトに訪れた後の行動を把握する |

Google Search ConsoleとGoogleアナリティクスは、それぞれ異なる情報を提供します。

たとえば、Google Search Consoleでは流入キーワード(検索クエリ)を確認できますが、Googleアナリティクスではプライバシー保護の観点から「not provided」として表示され、詳細な検索クエリは確認できません。

また、Googleアナリティクスはクローラとのやり取りができないため、Googleにクロールやインデックスに関する情報を伝えることはできません。

Google Search Consoleの設定方法4ステップ

- Googleアカウントを開設する

- Google Search Consoleにログインする

- ウェブサイトを登録する

- 所有権を確認する

ここで、Google Search Consoleの設定方法を上記4つのステップで解説します。

- 公式ページ右上の「ログイン」を選択する

- 氏名・ユーザー名・パスワードを登録する

- 本人確認をおこなう

- 生年月日・性別を登録する

- Googleの利用規約に同意する

まずはGoogleアカウントを開設しましょう。Googleにアクセスし、右上の「ログイン」をクリックします。

なお、開設時に入力する項目は、以下の5つです。

- 氏名

- ユーザー名(メールアドレスの@より左側部分)

- パスワード

- 生年月日

- 性別

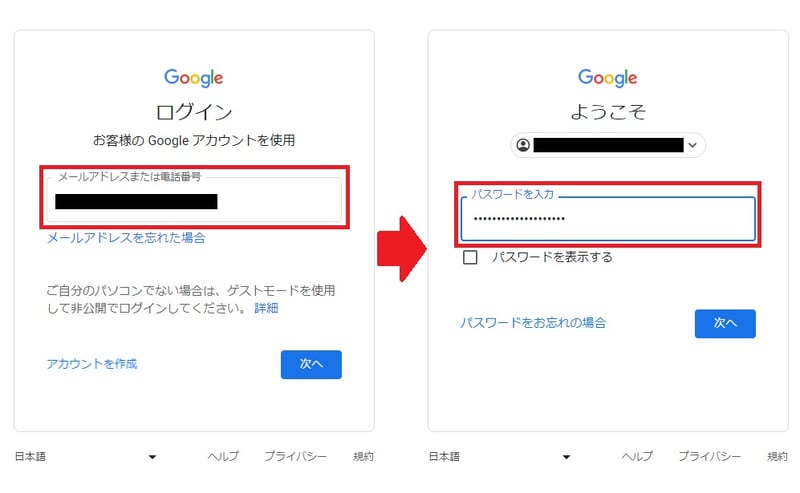

Google Search Consoleにアクセスし、「今すぐ開始」をクリックします。

ここで以下2つを入力し、Googleアカウントへログインしましょう。

- メールアドレス

- パスワード

次で、Webサイトの登録をおこないます。

では、分析したいWebサイトをGoogle Search Consoleへ登録しましょう。

左上のハンバーガーメニュー(三本線)>「プロパティ※3を追加」内の「+プロパティを追加」を選択すると、以下の画面が表示されます。

ここで「プロパティタイプ」を以下の2つから選択します。

| ドメイン | URLプレフィックス(おすすめ) | |

| 特徴 | ・すべてのドメインをまとめて登録する | ・URLをひとつずつ登録する |

| メリット | ・一括で登録・管理ができるのでラク | ・場合によって、サイトの用途ごとに登録が可能 ・所有権の確認が比較的スムーズ |

| デメリット | ・サイトの用途ごとのデータ確認ができない ・所有権の確認方法が、初心者には少し難易度が高め |

・管理できていないと、登録漏れが発生しやすい |

おすすめは、初心者でも比較的スムーズに利用できる「URLプレフィックス」です。

コーポレートサイトや製品サイトなど、同じドメイン内で複数のサイトを展開している場合、サイトごとにデータを取得できるため、分析がしやすくなります。

ただし、「URLプレフィックス」と「ドメインプロパティ」のどちらにもメリット・デメリットがあるため、目的や状況に応じて適切な方法を選択しましょう。

※3 プロパティ(property)とは

設定や状態・属性など、対象物の特性をあらわす情報のこと。

| 方法 | 概要 |

| Googleアナリティクス トラッキング コード | ・プロパティタイプ「URLプレフィックス」を選択した場合のおすすめ ・Googleアナリティクスが発行する計測コード(トラッキングコード)を利用する |

| HTMLファイルのアップロード | ・特定のURL(サイト)にファイルをアップロードして公開する |

| HTML タグ | ・ホームページのHTMLソースコードを編集する |

| Google タグ マネージャー | ・Google タグ マネージャーの計測コード(コンテナ スニペットコード)を利用する |

| ドメイン名プロバイダ(DNSレコード) | ・プロパティタイプ「ドメイン」を選択した場合の唯一の方法 ・テキスト情報「TXTレコード」を発行し、サーバーへ登録する |

※2024年11月の情報です

所有権の確認方法は、主に上記の5つです。

ここで、プロパティタイプ「URLプレフィックス」を選択した場合におすすめの、Googleアナリティクスを使った方法を解説します。

注意点として、GoogleアナリティクスとGoogle Search Consoleは、必ず同じアカウントでおこないましょう。

まず、登録したいURLを入力します。

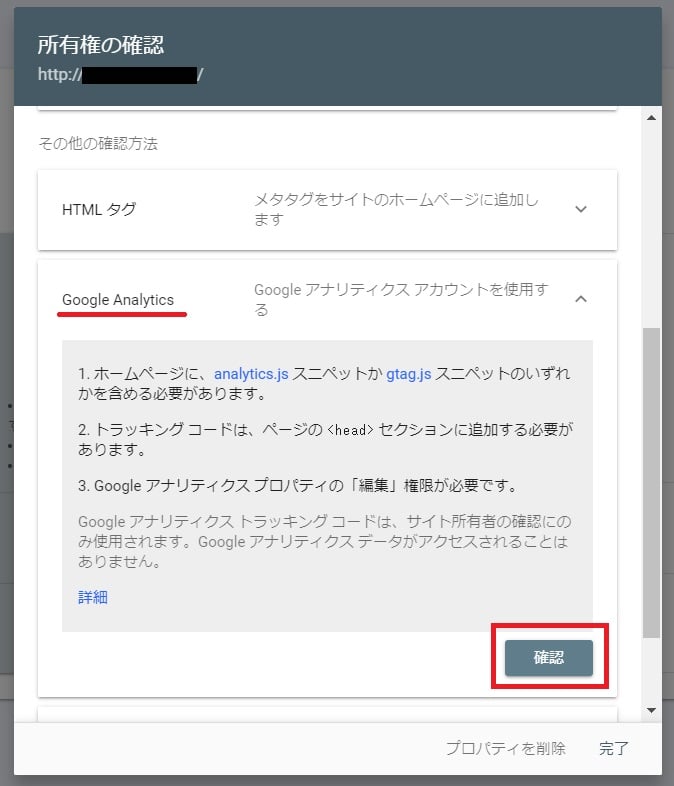

以下の「所有権の確認」が表示されたら「Google Analytics」を選択し、「確認」をクリックしましょう。

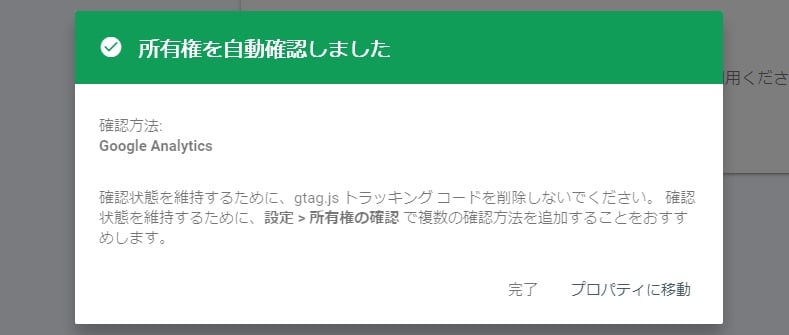

以下のように「所有権を自動確認しました」と表示されたら確認完了です。

では次で、Google Search ConsoleとGoogleアナリティクスの連携方法を解説します。

Google Search ConsoleとGoogleアナリティクスの連携方法

- Google Search Consoleで、連携したいプロパティの「所有権の確認」を完了する

- Googleアナリティクスで、サイトの登録を完了する

Search ConsoleとGoogleアナリティクスを連携する前に、上記2つが完了していることを確認しましょう。

準備ができたらGoogleアナリティクスにログインし、画面左下の「管理(歯車アイコン)」をクリックします。

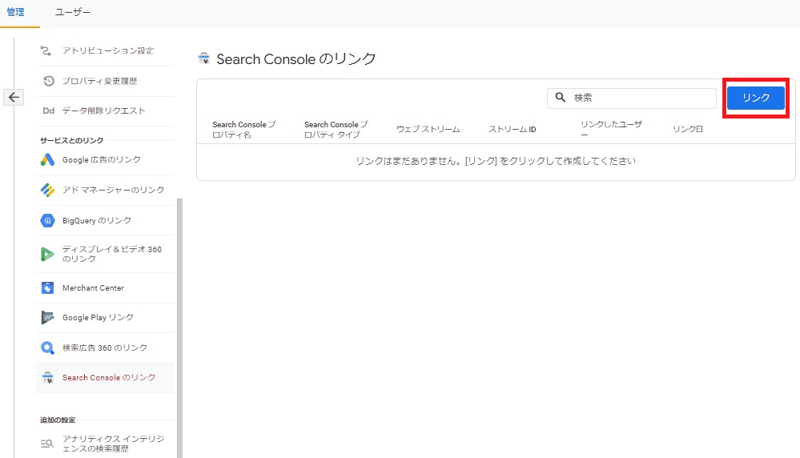

次は、管理ページの右下「Search Consoleのリンク」>右端の「リンク」を選んでください。

「Search Consoleとのリンクを作成する」が表示されたら、「アカウントを選択」を選びます。

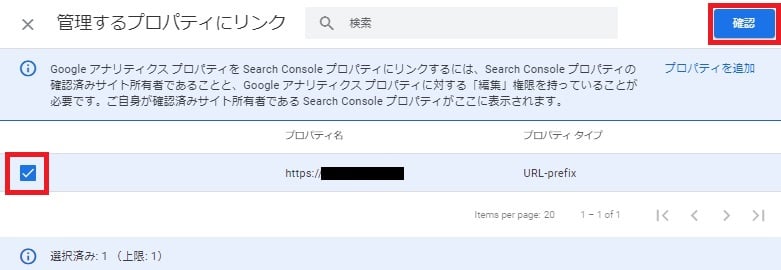

次に「管理するプロパティにリンク」のページが表示されます。

アナリティクスと紐づけたいサーチコンソールのプロパティにチェックを入れ、「確認」をクリックしましょう。

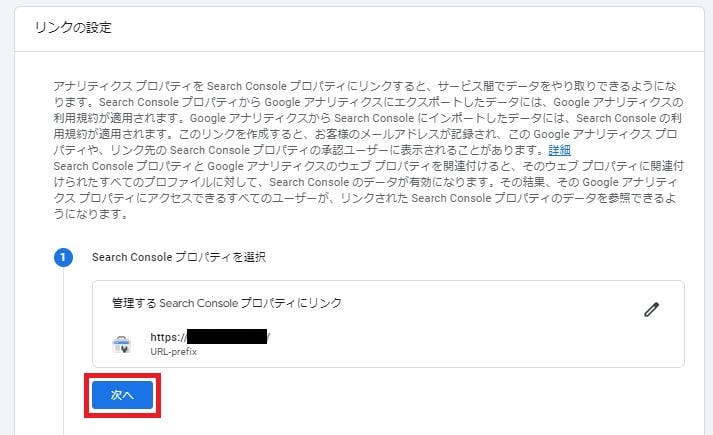

ここで、紐づけるSearch Consoleプロパティを選択し「次へ」を選びます。

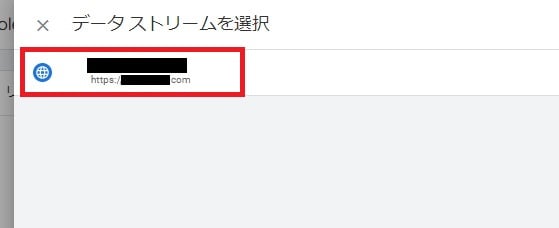

以下の画面で、ウェブストリームの「選択」>データストリームを選びます。

以下の画面で「次へ」をクリックしたら、

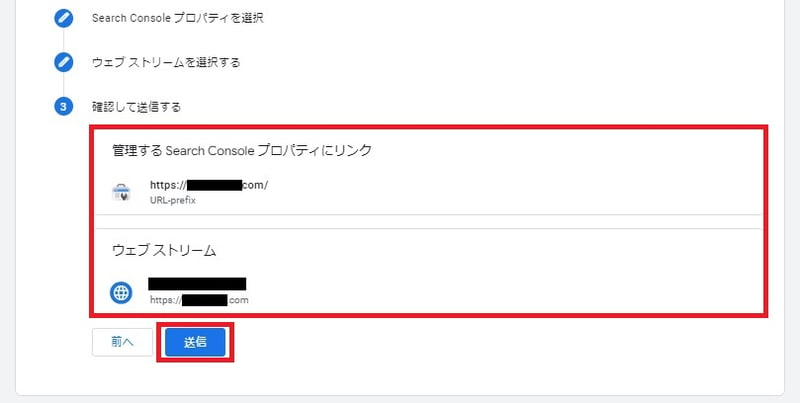

- 管理するSearch Consoleプロパティにリンク

- ウェブストリーム

上記、2つの情報に間違いがないことを確認し、「送信」を選択します。

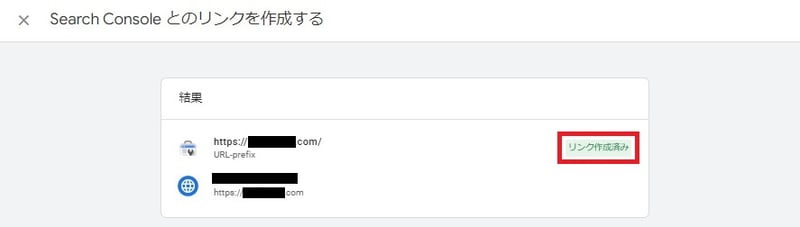

以下のように「リンク作成済み」と表示されたら連携完了です。

なお、左メニューの「管理」>「Search Consoleのリンク」でも、連携が完了したことが確認できます。

これで、Google Search Consoleの登録が完了しました。

なお、GoogleアナリティクスのレポートにGoogle Search Consoleの情報が表示されるには1日ほどの時間がかかります。連携してから翌日〜2日後くらいに改めて確認してみましょう。

【機能別】Google Search Consoleの使い方8選

| 機能 | 把握できること |

| 検索パフォーマンス | 訪問者が自社サイトに流入するまでの行動 |

| ページのインデックス登録 | 各ページのインデックス登録状況 |

| URL検査 | 該当ページの検索エンジンへの登録状況 |

| サイトマップ | サイトマップの登録 |

| リンク | 内部リンク・外部リンクの状況 |

| ウェブに関する主な指標 | ユーザーの利便性や操作性の指標 |

| モバイルユーザビリティ | モバイルで閲覧するうえでの問題点 |

| メッセージ | Search Consoleからのメッセージ |

ここで、知っておくと役立つGoogle Search Consoleの使い方を8つ紹介します。

では、1つずつ見ていきましょう。

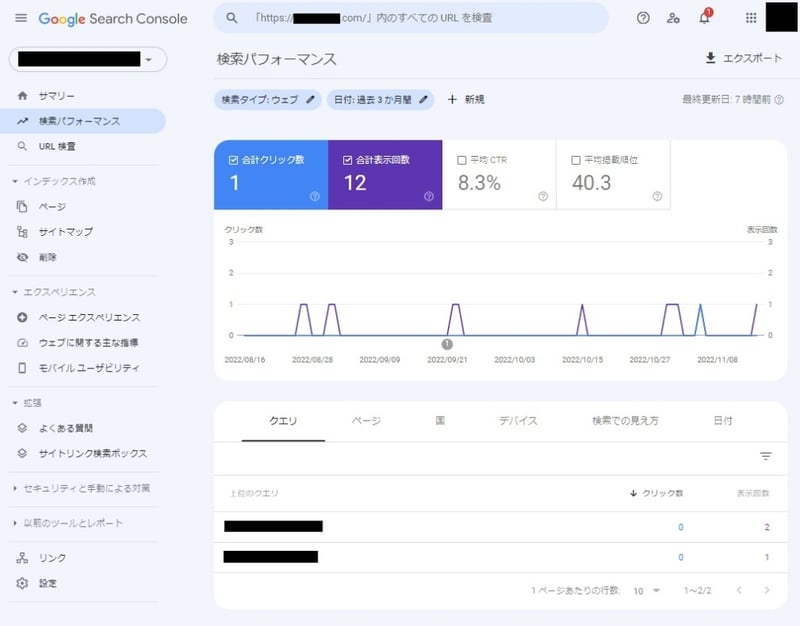

機能1.検索パフォーマンス

検索パフォーマンスでは、訪問者が自社サイトに流入するまでの行動を把握できます。

例えば、以下の内容です。

- どのキーワードで検索していたか?

- どのページから訪問したか?

- スマートフォン・PCどちらで閲覧したか?

サイト全体の結果だけでなく項目ごとの結果がわかるので、訪問者が求めている情報を分析する際に役立ちます。

結果をもとに、記事のテーマを考えたり記事のリライトをおこなったりし、訪問者に寄り添ったサイト作成します。

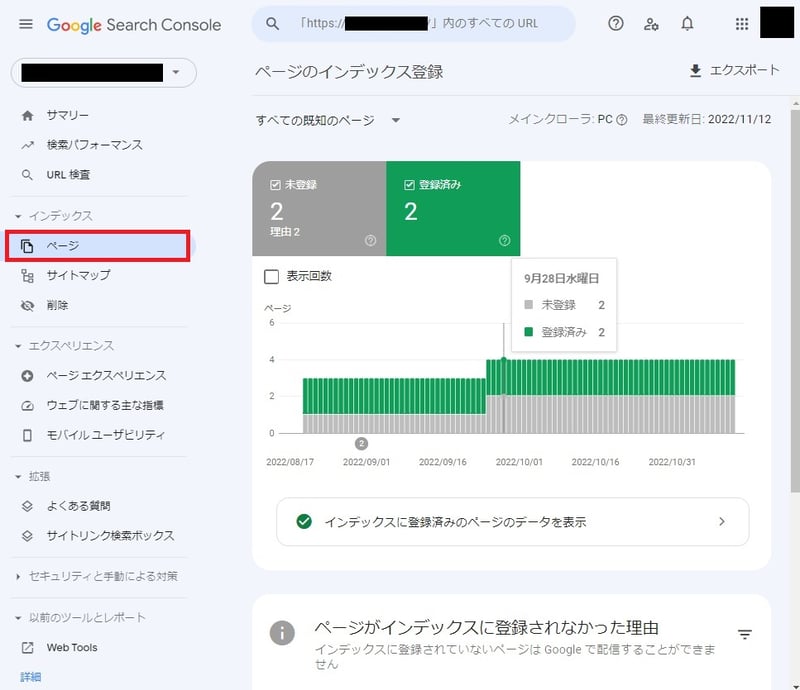

機能2.ページのインデックス登録

インデックスとは、検索エンジンが保存しているWebページのデータベースに登録され、検索されるようになることを言います。

Googleが認識しているすべてのURLのインデックス登録状況がわかるのが「ページ」です。

Googleの検索結果に表示されるには、まずウェブページの各URLがGoogleにインデックス(登録)されていることが前提です。

インデックスに登録されなかったURLは理由が表示されるので、チェックして問題があれば改善に努めましょう。

機能3.URL検査

URL検査では、記事のインデックス登録状況を確認したり、Googleのクローラーに情報伝達ができたりします。

使い方は、上部の検索窓に確認したいURLを入力し、虫眼鏡(もしくはEnter)をクリックするだけです。

使用するタイミングは、主に以下の通りです。

- 新規ページを公開したとき

- 既存ページを更新したとき

- ページのリダイレクトを設定したとき

- 検索結果にページが表示されないとき

ただし、インデックスされるまでにタイムラグが発生するので、こまめな確認がおすすめです。

機能4.サイトマップ

Google Search Consoleにおける「サイトマップ」とは、ウェブサイト全体のページ構成を一覧で記載したデータファイルのことを指します。検索エンジンに対してサイト内のページの存在を知らせる役割を持ち、効率的なクロールを促進します。

「サイトマップ」を活用することで、ページのインデックス登録が迅速化される可能性があります。

利用方法は、Google Search Consoleの「新しいサイトマップの追加」セクションにサイトマップのURLを入力し、送信をクリックするだけです。

サイトマップを登録すると、Googleのクローラーがその情報をもとに効率的にウェブサイトを巡回します。その結果、ページがインデックス登録されるスピードが向上し、検索エンジンに登録されるタイミングが早まる可能性があります。

ただし、サイトマップを登録するだけで必ずしもインデックス速度が向上するとは限らないため、注意が必要です。他の要因(ページの品質や技術的な問題)が影響する場合もあります。

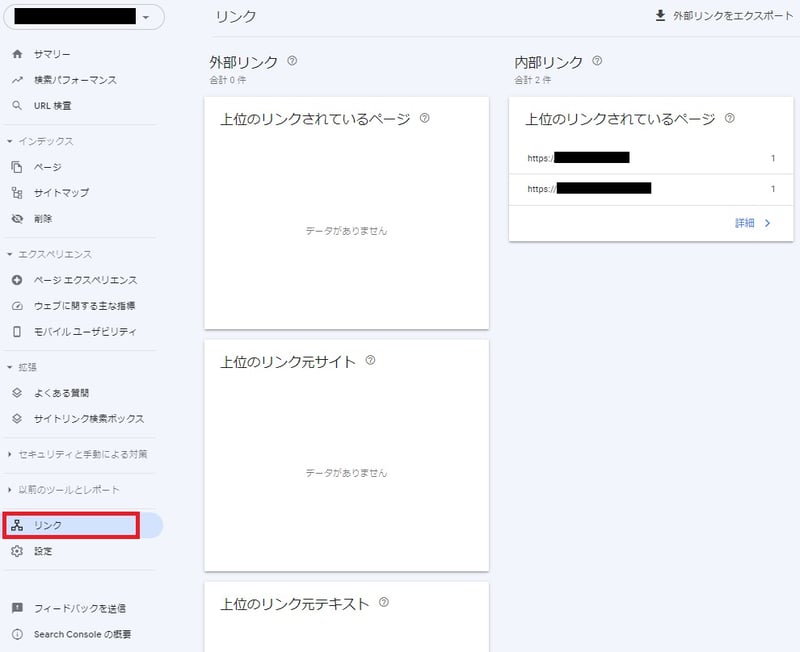

機能5.リンク

外部サイトに自サイトのリンクを貼ってもらう「被リンク」の獲得状況や、内部リンクの数などを確認できるのが「リンク」です。

「詳細」からより詳しいデータ確認ができるうえ、エクスポートも可能です。

良好な被リンク獲得や、訪問者がスムーズに閲覧できる内部リンクの設置は、検索エンジンの評価アップに役立つとされています。

訪問者にとって有益なサイト制作を目指すため、リンクの状況も随時把握しましょう。

機能6.ウェブに関する主な指標

「ウェブに関する主な指標」は、ユーザーの利便性や操作性に関する指標を確認できる項目です。

指標には以下3つがあります。

| 指標 | 概要 |

| LCP(Largest Contentful Paint) | ページが表示されるまでの時間 |

| FID(First Input Delay) | ユーザーがページ内で起こした行動にブラウザが応答するまでの時間 |

| CLS(Cumulative Layout Shift) | ページの表示速度の安定性を数値化 |

例えば、Webページが表示されるまでの時間は以下3つのステータスで確認できます。

- 良好URL

- 改善が必要なURL

- 不良URL

良好と判断されなかった理由は、重大度・問題・推移・URLの数で詳細に把握できるので、内容に応じて改善しましょう。

機能7.モバイルユーザビリティ

モバイルユーザビリティとは、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末での使いやすさを指します。

これに関連する項目「モバイルユーザビリティ」は、モバイル端末でサイトが問題なく閲覧・操作できるかを評価するものです。

Googleは以下の3つの指標でモバイルユーザビリティを判断しています。

- 視認性:ページ全体やフォントのサイズが適切に調整され、画面上で視認しやすいか。

- 操作性:ボタンやリンクが指でタップしやすい配置になっているか。

- 互換性:スマートフォンやタブレットなどのデバイスで、コンテンツが正しく利用できるか。

これらの条件を満たしていない場合、Google Search Consoleではその理由と該当するURLを通知してくれるため、迅速な対応が可能です。

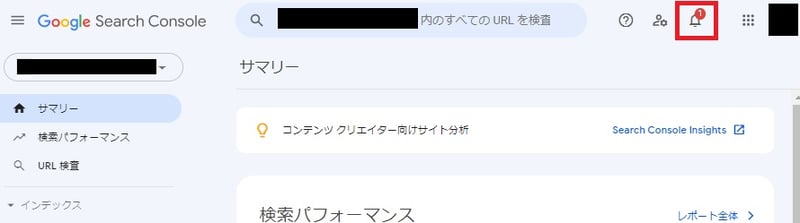

機能8.メッセージ

検索パフォーマンスの問題などすべての通知は「メッセージ」で確認できます。

基本的には、何かあればSearch Consoleからメールが送付されるので、見逃しにくい仕組みになっています。メッセージに一覧が残っているため、まとめて見返したいときにおすすめです。

Google Search Consoleを設定して使い方をマスターしよう

Google Search ConsoleはWebサイト運営に重要なツールです。

アカウント開設から各設定まで、必要な作業はいくつかありますが、順に進めていけば誰でも使えるようになります。

成果につながるWebサイトづくりのために、Google Search Consoleを活用して、ユーザーに喜ばれるコンテンツの発信をしていきましょう。